企画展

相国寺・金閣・銀閣 宝物展-梅の余薫 / 相国寺の歴史と寺宝

2021年1月31日(日)~4月18日(日)

宝物展-梅の余薫 / 相国寺の歴史と寺宝

2021年1月31日(日)~4月18日(日)

概要

相国寺は一三九二年に室町幕府三代将軍、足利義満によって創建された禅宗寺院です。足利家の邸宅、花の御所の東に隣接し、義満以後、十三人の歴代足利将軍の位牌を安置する塔頭がかつては存在していました。また、足利義満ゆかりの鹿苑寺(金閣)や足利義政ゆかりの慈照寺(銀閣)などが山外塔頭として名を連ねます。

相国寺承天閣美術館では、相国寺と相国寺派の塔頭の寺宝から相国寺の歴史と通観する展示を開催いたします。今回はその第一弾、禅僧と梅の文化史をテーマとした企画と、相国寺の歴史を室町から近代までたどる企画をあわせて御覧いただきます。

展示構成

I梅の余薫

禅宗は鎌倉時代から室町時代にかけて、大陸から日本に伝来しました。同時にもたらされた大陸の文化は、禅の思想や日本の風土とあいまって多様な芸術文化を生み出しました。水墨画、茶道や作庭など、日本文化の核となる文化が禅寺より発信されたのです。

今回は、梅と禅文化のかかわりを考えます。古代『万葉集』では多く詠まれた梅は、平安時代以降、桜にその座を譲ります。しかし、禅僧が好んで描き、漢詩に詠んでいた植物は梅でした。厳しい寒さのなかで蕾をつけ、最初に春を告げる梅に禅僧達は様々な思いを託してきました。

相国寺、金閣寺、銀閣寺に伝来する寺宝から、梅にかかわる作品をご覧いただきます。

大陸の梅

様々な梅にまつわる大陸のエピソードが受け入れられ、重層的な世界観が広まります

梅鶴図 雪峰筆 鹿苑寺蔵

渡唐天神像 瑞渓周鳳賛 鹿苑寺蔵(※画像1)

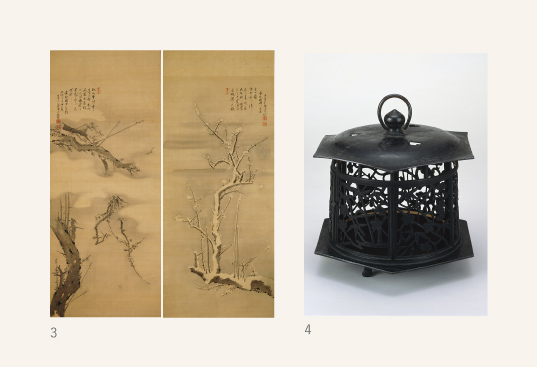

禅僧の梅

禅の教えとともに水墨画も隆盛し、梅は独自の画境を築きます

墨梅図 玉畹梵芳賛 慈照寺蔵(※画像2)

梅図 一休宗純画賛 相国寺蔵

受け継がれる精神

中世に描かれた梅は、近世にも写され、文化的なイメージが確立されます

探梅騎驢図屏風 長谷川等伯筆 相国寺蔵

重要美術品 探幽縮図 狩野探幽筆 相国寺蔵

雲梅・雪梅図 維明周奎筆 相国寺蔵(※画像3)

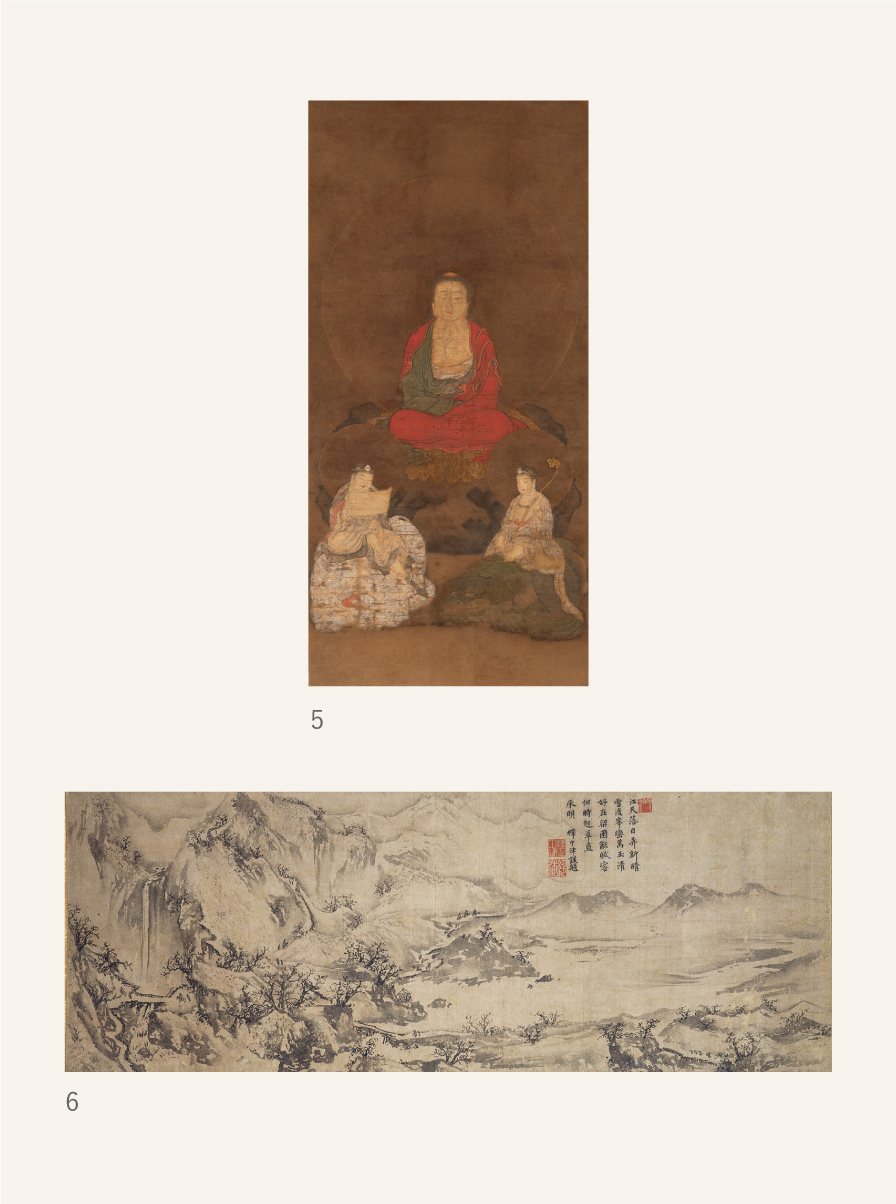

梅の意匠

松竹梅といった吉祥イメージが好まれ、工芸に多く取り入れられました

重要文化財 銅梅竹文透釣燈籠 相国寺蔵(※画像4)

梅花紋大壺 野々村仁清作 慈照寺蔵

II相国寺の歴史と寺宝

相国寺の歴史を宝物によって概観し、多種多様な作品を通覧する、総合的な展示を行います。

相国寺の創建と足利将軍、そして時代がうつろい織田、豊臣、徳川といった権力者たちと相国寺僧はどのように相対し、近代の廃仏毀釈の流れの中で寺域を守り続けたのか。相国寺とその塔頭、鹿苑寺(金閣)や慈照寺(銀閣)の寺宝から近代にいたるまでの歴史の流れをたどります。

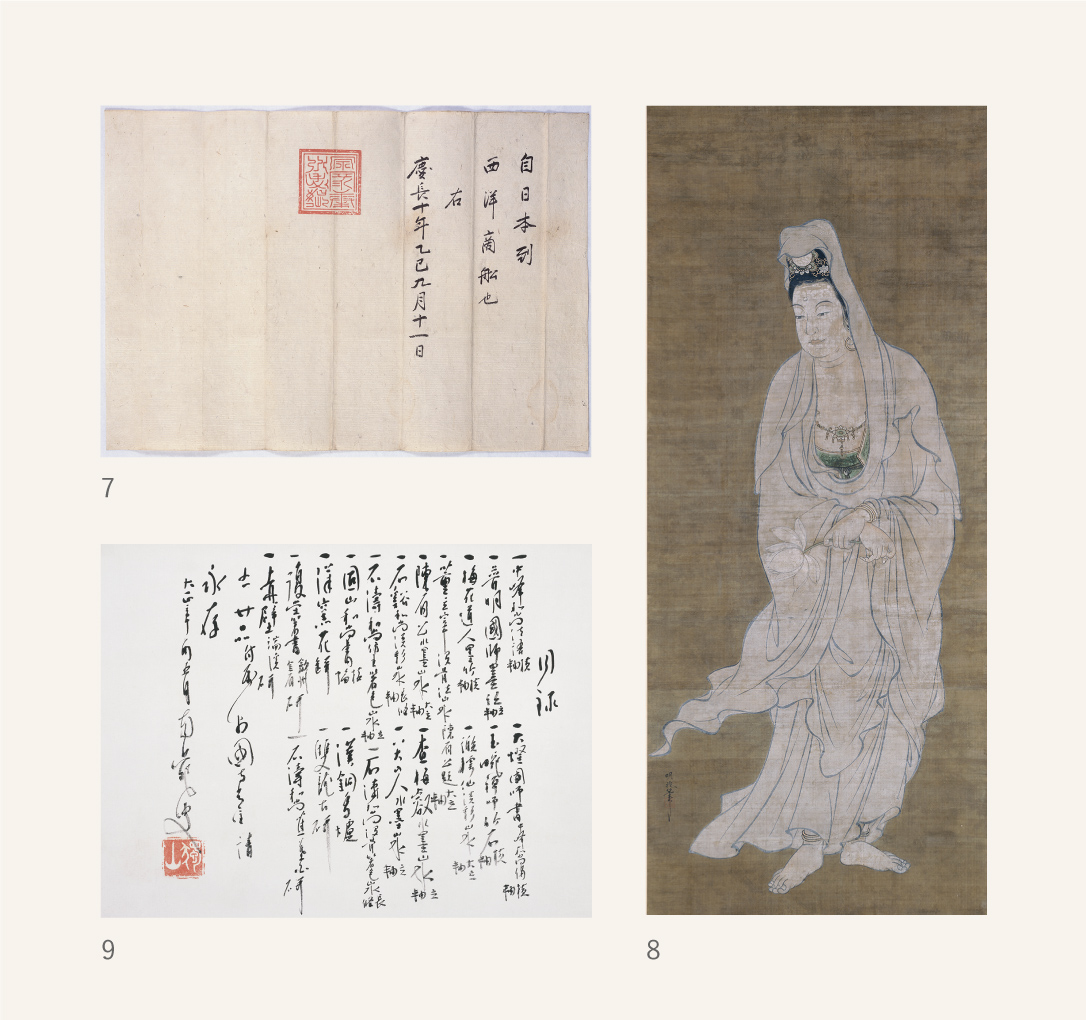

第一章禅の歴史と相国寺

三国伝来

達磨から夢窓へ

釈迦文殊普賢像 伝顔輝筆 相国寺蔵(※画像5)

第二章中世の相国寺

足利義満による相国寺の創建、

東山御物と室町絵画、

足利義政とその時代

織豊政権まで

重要文化財 寒山行旅山水図 絶海中津賛 相国寺蔵(※画像6)

第三章近世の相国寺

徳川政権と相国寺

相国寺再興から日記にみる僧侶の日常まで

重要文化財 異国通船印鑑十三通のうち 西笑承兌筆 相国寺蔵(※画像7)

第四章年中行事

観音懺法と白衣観音

白衣観音像 吉山明兆筆 相国寺蔵(※画像8)

第五章近代の相国寺

橋本独山

橋本独山寄附状 相国寺蔵(※画像9)

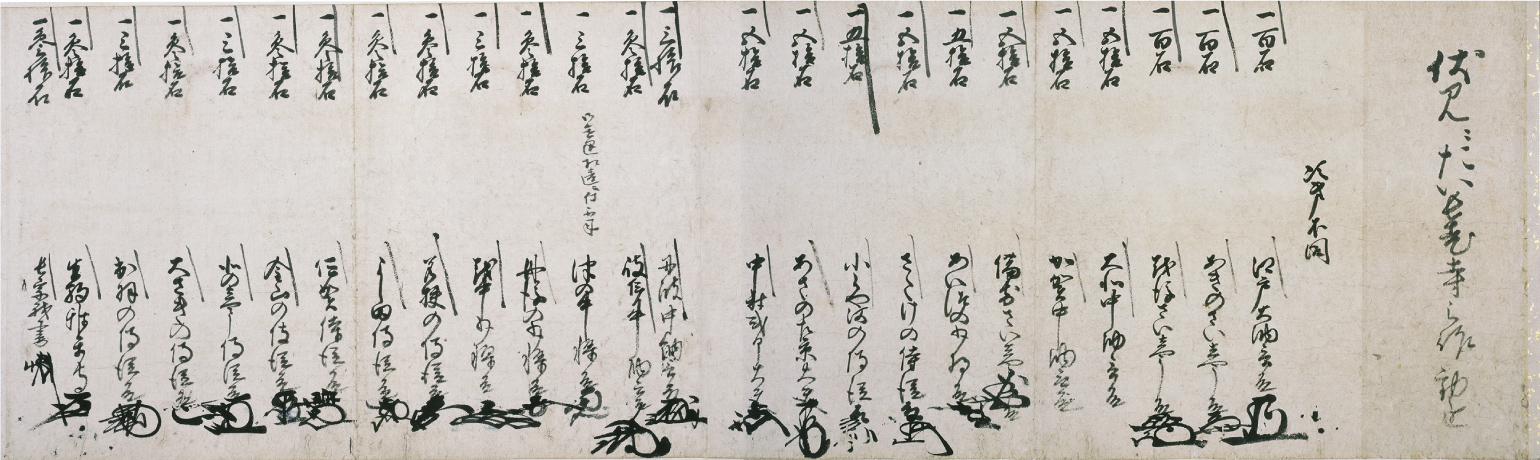

見どころ

戦国武将の花押がずらり

今回は、第一展示室、第二展示室とテーマ別に二つの企画を開催いたします。その中で、第二展示室で行う「相国寺の歴史と寺宝」には、時の権力者たちと僧侶がどのように向き合って、寺域を守り続けてきたのかがうかがえる貴重な文書も展示いたします。

そのうちの一点、「伏見大光明寺勧進帳」は、豊臣政権と相国寺僧の関係を伝える資料です。相国寺中興の祖、西笑承兌(せいしょうじょうたい)の住していた伏見大光明寺(現在大光明寺は伏見から相国寺境内に移転)の再建に際し、方丈を豊臣秀吉が、そして全国の武将が庫裡など諸堂の工費を寄進しました。その折りの百二十二名の自署の花押が並びます。徳川家康を筆頭として、毛利輝元、上杉景勝、豊臣秀保、前田利家、宇喜多秀家とそうそうたるメンバーが寺の復興に寄与したのです。いかに西笑承兌が秀吉に厚遇されていたかよくわかります。

伏見大光明寺勧進帳 相国寺蔵

基本情報

- 日時

- 2021年1月31日(日)~4月18日(日)

10:00~17:00(入館は16:30まで)

会期中無休

- 拝観料

-

一般 800円 65歳以上・大学生 600円 中高生 300円 小学生 200円 ※一般の方に限り、20名様以上は団体割引で各700円

- 主催

- 相国寺承天閣美術館

- 協賛

- 一般財団法人 萬年会、鹿苑寺、慈照寺

関連イベント

スライドトーク 【講師 当館学芸員 本多潤子】

- 場所

- 講堂

- 日時

- 2021年2月6日(土)、3月6日(土)、4月3日(土)

14:00~14:30 - 開場

- 13:30

- 定員

- 先着30名

※参加は無料ですが、展覧会の鑑賞券が必要となります。

プレスリリース

-

2021年1月25日

『宝物展-梅の余薫/相国寺の歴史と寺宝』のプレスリリースを公開いたしました。